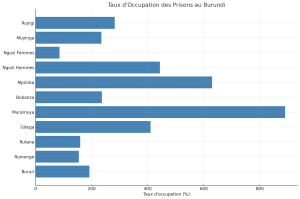

Un rapport récent de la Commission permanente de la Justice et des Droits de la personne humaine au sein de l’Assemblée nationale met en lumière une situation alarmante : les prisons burundaises sont surpeuplées, avec un taux d’occupation oscillant entre 890% et 112%. Le budget général de l’Etat pour l’année 2024-2025 alloue 800 millions de BIF à la gestion des détenus, une somme jugée insuffisante par les défenseurs des droits de l’homme, qui y voient une perte colossale pour le pays. Burundi Facts fait le point sur cette crise et examine les causes et conséquences de la surpopulation carcérale.

Dans la majorité des prisons, les effectifs de détenus excèdent largement la capacité d’accueil. À l’exception de la prison pour femmes de Ngozi, qui affiche un taux d’occupation de 85,2%, les autres établissements enregistrent des taux de plus de 100%, certains atteignant même plus de 800%. L’ONG Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-BURUNDI) souligne que les prisons de Muramvya (890%), Mpimba (629,6%), Gitega (410%) et Ngozi (443,5%) abritent un nombre important de détenus politiques.

Le 5 juin 2024, la Commission permanente de la Justice et des Droits de la personne humaine a présenté un rapport après une visite dans plusieurs prisons du pays. Ce rapport révèle qu’un grand nombre de prisonniers sont détenus pendant de longues périodes sans avoir été jugés. Par exemple, la prison de Mpimba compte 3 575 détenus en attente de jugement, tandis que la prison pour hommes de Ngozi en recense 579. Les députés déplorent que ces détentions prolongées sans procès violent non seulement les droits des détenus, mais aggravent également la surcharge du système carcéral.

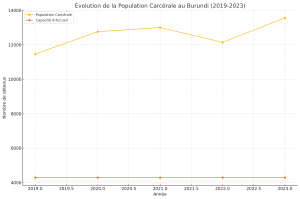

Mouvement carcéral durant ces cinq dernières années

Entre 2019 et 2023, la population carcérale au Burundi a augmenté de manière significative, passant de 11 464 à 13 565 détenus. Cette croissance continue s’est produite malgré une capacité d’accueil restée constante à 4 294 places, révélant une surpopulation chronique dans les prisons. Ce déséquilibre accentue les conditions de détention déjà précaires et met en lumière l’urgente nécessité de réformes dans le système judiciaire et pénitentiaire du pays.

Moult défis à relever dans les prisons burundaises

Les députés ont récemment échangé avec divers acteurs du secteur pénitentiaire, notamment les directeurs des prisons, le directeur général des affaires pénitentiaires et le procureur général de la République. Lors de ces discussions, plusieurs problèmes majeurs ont été soulignés, tels que la vétusté des établissements pénitentiaires, la lenteur du traitement des dossiers, particulièrement à la Cour Suprême, et la situation des détenus condamnés à une peine par contrainte de corps. Il a également été noté que certains détenus ayant purgé un quart de leur peine demeurent incarcérés, et qu’il existe un manque de matériel de couchage, d’habits et de moustiquaires, ainsi qu’un manque d’hygiène et de personnel médical. De plus, certains détenus ayant été acquittés ou ayant purgé leur peine restent en prison. « À cause de la surpopulation, certains dorment à la belle étoile. Avec la pluie, ils tombent tout le temps malades et cela demande beaucoup de moyens pour les faire soigner. »

Le directeur des affaires pénitentiaires, Pierre Claver Miburo, reconnaît le problème de la surpopulation carcérale, mais explique que « les établissements pénitentiaires burundais ont été construits à l’époque coloniale alors que la population burundaise était encore peu nombreuse. » Le procureur général de la République, Léonard Manirakiza, partage cet avis. « Il y a eu un accroissement de la population alors qu’il n’y a pas eu ni construction de nouvelles prisons, ni réhabilitation de celles existantes. » Il ajoute que « même si on relâche ceux qui ont commis des délits mineurs, les prisons restent surpeuplées. » Manirakiza souligne également que certains procureurs se montrent prompts à incarcérer pour des infractions mineures.

Concernant les accusations selon lesquelles des détenus restent en prison malgré la fin de leur peine, Manirakiza explique : « Je l’entends dans la rue. Normalement, le directeur de la prison donne un billet de sortie à celui qui a terminé sa peine et il sort. Pour celui qui a été acquitté, le procureur lui octroie un billet d’élargissement. Mais il se peut que le procureur ait interjeté appel. Dans ce cas, l’acquitté reste en prison. » Pour les personnes détenues sans dossier, il indique que « parfois, leur dossier a été perdu ou volé. Dans ce cas, on confectionne un autre dossier. »

Sur la question de la peine de contrainte par corps, Manirakiza précise que « c’est la loi qui dicte cela. Nous allons voir comment cette peine ne soit pas un obstacle pour la mise en œuvre de la grâce présidentielle. »

Le procureur général mentionne également qu’une campagne a été lancée pour désengorger les prisons. Dans un message à la nation le 31 décembre 2021, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, avait exhorté les procureurs à libérer les détenus qui ne sont pas présumés coupables d’assassinat ou d’atteinte à la sécurité du pays dans les plus brefs délais. Le 5 mars 2021, un décret présidentiel avait annoncé une mesure de grâce en faveur de 5255 détenus, qui devaient bénéficier de cette grâce présidentielle. Toutefois, à ce jour, ils sont toujours en prison. Manirakiza indique qu’ils ont déjà effectué des visites dans les prisons de Mpimba, Bubanza et Rutana, et conclut : « À la prison de Mpimba, nous avons trouvé qu’elle est trop surpeuplée. Nous avons décidé d’attendre pour mieux se préparer. Le travail de désengorgement peut prendre plusieurs mois même si on s’était donné 3 mois. »

Les témoignages des détenus et anciens détenus révèlent une réalité troublante

Lors de discussions avec les parlementaires, les détenus de la prison de Mpimba ont révélé qu’ils peuvent passer « 2 ou 3 jours sans recevoir de nourriture. » Ils ont également souligné les conditions d’hygiène effroyables et le fait que « beaucoup de détenus ont déjà terminé leurs peines, mais ils restent toujours en prison. » Un autre problème majeur signalé est que « certains détenus dorment dans la cour de la prison » en raison de la surpopulation. Les détenus ont aussi mentionné la lenteur du traitement de leurs dossiers, les difficultés à payer les amendes imposées par la cour, et le manque d’avocats pour les assister.

Fabien Banciryanino, ancien député de Bubanza et président de l’Association « Formation pour le développement et la promotion des droits humains (FDPDH-UMUTABAZI), » a partagé son expérience après avoir passé plus d’un an à la prison de Mpimba. Il raconte : « J’ai été surpris de constater que l’argent que le gouvernement donne pour chaque prisonnier est supérieur à celui qu’il paie pour un étudiant de l’Université. C’est une grande perte. Mais cet argent est détourné. »

Banciryanino décrit les conditions de logement à Mpimba comme un véritable parcours du combattant. « À Mpimba, il y a 11 quartiers. Chaque quartier a un responsable qui perçoit une somme d’argent pour chaque prisonnier qui entre. Pour vivre dans le quartier VIP, il faut débourser une somme de 600 mille BIF. Pour les autres quartiers, les prix varient. Il faut payer 300, 200, 100 et 50 mille BIF. Le quartier le moins cher, c’est-à-dire dans la cour de la prison, coûte 30 mille BIF. On ne sait pas où vont ces sommes d’argent. »

Il ajoute que certains prisonniers passent des mois, voire des années, sans comparaître. « Ce qui m’a fait mal, c’est de voir des gens passer des années en prison alors qu’ils ont été acquittés. Les cas sont légion. Un dossier m’a beaucoup frappé. Quatre personnes avaient un même dossier. Trois ont été acquittées et une a écopé de 5 ans. Cela n’a pas empêché qu’ils sortent ensemble après que le condamné ait purgé sa peine. C’est incompréhensible. »

Normalement, explique-t-il, lorsque le prisonnier est acquitté, le greffier envoie la copie du jugement et la date de sortie. « Dans ce cas, on n’a pas besoin du procureur, c’est le directeur de prison qui décide. Mais parfois, les ordres viennent d’ailleurs. »

Banciryanino dénonce également le non-respect du droit aux soins de santé, indiquant qu’on empêche souvent certains prisonniers de se faire soigner à l’extérieur de la prison. « Les conditions de vie sont lamentables. Lorsque j’y étais, il y avait plus de 100 détenus souffrant de maladies mentales à cause des mauvaises conditions carcérales et des injustices qu’ils subissent. Et pourtant, ils étaient sains d’esprit lorsqu’ils sont entrés. Certains prisonniers s’entassent dans des endroits non éclairés et plusieurs d’entre eux sont frappés de cécité. À Mpimba, les prisonniers vivent dans des conditions qui sont en dessous de celles des animaux. »

Il conclut en exprimant son incompréhension face à cette situation : « Je pense que c’est le manque de volonté du ministre de la Justice. Tous les procureurs sont sous ses ordres. Pourquoi ne pas remplacer ceux qui font la sourde oreille ? »

La CNIDH s’interroge sur la gestion des prisons

« Pourquoi les personnes habilitées au niveau du ministère de la Justice peinent-elles à appliquer les directives données par le Juge Suprême, le président de la République ? » s’interroge Sixte Vigny Nimuraba, président de la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme (CNIDH), dans le journal Iwacu. Il souligne que les rapports de la Commission révèlent régulièrement des chiffres de population carcérale dépassant largement la capacité des prisons. « Ces chiffres sont alarmants et déplorables pour notre pays. C’est déplorable de voir des prisonniers qui restent écroués alors qu’ils ont été acquittés ou ont déjà purgé leurs peines. C’est inacceptable. C’est un lourd fardeau pour le pays. »

Le rapport annuel 2023 de la CNIDH identifie plusieurs causes à cette surpopulation, notamment la lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires, le recours excessif en appel contre des décisions de libération, et le maintien en détention des personnes acquittées ou ayant purgé leur peine. Cette situation affecte particulièrement ceux poursuivis pour atteinte à la sûreté de l’État, participation à des bandes armées, ou détention illégale d’armes à feu.

La surpopulation a de multiples conséquences. Selon la CNIDH, dans des prisons comme celles de Mpimba, Ngozi, et Ruyigi, un grand nombre de prisonniers dorment dehors, dans des allées ou des salles de douche. Concernant la nourriture, la CNIDH note qu’en dehors des ruptures de stock, chaque prisonnier reçoit quotidiennement 350 g de haricots, 350 g de farine, 25 g d’huile et 6 g de sel, et peut acheter des aliments crus pour compléter sa ration. Cependant, « à un certain moment, il s’est observé une rupture d’approvisionnement en vivres dans plusieurs établissements pénitentiaires. Les détenus vulnérables (femmes enceintes, personnes âgées, malades, etc.) ne bénéficient d’aucun régime particulier sauf en cas d’assistance des bienfaiteurs. » Certaines prisons souffrent également de ruptures d’approvisionnement en eau.

La CNIDH souligne aussi que l’insuffisance de lumière dans les cellules contribue aux maladies oculaires, sans que les détenus puissent recevoir des soins adéquats. « Ceux qui en souffrent ne reçoivent pas de soins appropriés dans les hôpitaux publics, partenaires de la direction générale des affaires pénitentiaires, alors qu’ils n’ont pas de moyens pour se faire soigner chez les ophtalmologues privés. La situation des prisonniers souffrant de maladies chroniques et des prisonniers malades mentaux est aussi préoccupante. Entre juillet et décembre 2023, la CNIDH a recensé 134 malades mentaux dans tous les établissements pénitentiaires du pays. » Le matériel de couchage est également insuffisant.

Acat-Burundi plaide pour le respect des Règles Nelson Mandela

L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (Acat-Burundi) rappelle que le gouvernement est tenu par la loi de 2017 sur le régime pénitentiaire de fournir une alimentation adéquate aux détenus, conforme aux Règles Nelson Mandela adoptées par l’ONU. Ces règles (règle 22) stipulent que les repas doivent être nutritifs, suffisants, bien préparés et servis à des heures normales. « En juin 2024, plusieurs établissements pénitentiaires au Burundi ont fait face à des ruptures récurrentes de vivres, aggravant considérablement les conditions de vie des détenus. À Gitega, la prison a manqué de farine pendant sept jours, à Ngozi pendant quatorze jours, et à Bururi, la pénurie a duré trente jours. » Acat-Burundi attribue ces pénuries à une gestion déficiente des ressources alimentaires par les autorités pénitentiaires.

L’organisation souligne également que l’insalubrité dans les prisons, notamment à Mpimba, Muramvya, Bururi, Muyinga, et Ruyigi, est préoccupante. « Les conditions d’hygiène sont inacceptables, marquées par l’insuffisance des sanitaires, leur état de propreté déplorable, et la petite taille des infrastructures, compromettant la dignité humaine. » La pénurie d’eau potable, notamment à Ngozi où des pénuries durent jusqu’à trois semaines, ainsi que les coupures récurrentes à Mpimba et Bubanza, aggravent la situation. À Bururi, le manque de matériel de nettoyage détériore encore plus les conditions d’hygiène.

Concernant l’accès aux soins de santé, Acat-Burundi note des problèmes durant les mois d’avril, mai, et juin 2024. « L’indisponibilité des médicaments dans les dispensaires de certaines prisons, comme celles de Mpimba, Ngozi et Gitega, ainsi que l’absence de moyens de transport pour les détenus nécessitant des soins, ont été observées. » L’organisation dénonce également la corruption parmi les professionnels de santé des prisons, qui se montrent souvent indifférents à l’état de santé des détenus, ce qui peut avoir des conséquences tragiques.

Enfin, Acat-Burundi note que la prison centrale de Mpimba, qui comptait initialement environ quarante-cinq sanitaires et quelques points d’eau potable, n’a pas vu ses installations sanitaires et ses sources d’eau potable s’adapter à l’augmentation continue du nombre de détenus.

Tableau des sanitaires pour certains des quartiers de la prison de Mpimba.

| Ordre | Quartier | Nombre de sanitaire |

| 1 | Infirmerie | 8 |

| 2 | Isolement | 1 |

| 3 | Transit | 3 |

| 4 | Prévenu | 4 |

| 5 | Correction | 1 |

| 6 | Contraint (KWIKORI) | 2 |

| 7 | Mineur enfant (SAFISHA) | 5 |

| 8 | Cellule B | 2 |

| 9 | Terrain (Bwagiriza) | 4 |

| 10 | Femmes | 4 |

| 11 | Extérieur (Ku mashiga) | 4 |

« Il est préoccupant de constater l’absence d’empathie de la part des autorités, qui semblent négliger le bien-être des détenus. Cette situation déplorable met en lumière l’urgence d’une intervention pour garantir la sécurité alimentaire dans les prisons burundaises. Les autorités doivent assumer leurs responsabilités et prendre des mesures immédiates pour résoudre ces pénuries. »

« Contraintes par corps » : une problématique persistante

Dans une interview accordée au Journal Iwacu, Maître Fabien Segatwa soulève des questions sur la persistance de la surpopulation carcérale. Selon lui, cette situation est en partie due à la mentalité des Burundais, qui ne considèrent pas les conséquences humaines de l’incarcération. « Ceux qui appliquent la loi le font d’une manière biaisée. Ils ne pensent pas que la prison fait mal. L’exemple frappant qui fait qu’il y ait justement trop de prévenus en détention préventive, c’est que la loi prévoit des délais pour emprisonner quelqu’un. Mais ces délais ne sont pas souvent respectés. »

Me Segatwa souligne que le ministère public semble avoir plus de pouvoir que le juge, bien qu’il ne soit qu’une partie au procès. « La loi est très claire. Un détenu est placé dans la situation dans laquelle le juge l’a mis. Si le juge l’a mis en liberté provisoire, il va en liberté provisoire. Si le juge l’a mis en liberté par acquittement, il va en liberté par acquittement. » Pourtant, dans la pratique, le directeur de la prison demande l’approbation du ministère public pour libérer un détenu, ce qui peut retarder la sortie du prisonnier, même après un jugement de libération.

Il critique également la peine de « contrainte par corps » pour les dettes civiles, qu’il juge obsolète. « Dans notre loi, il est dit qu’il y a une contrainte par corps de six mois pour une dette d’une tranche de 100 mille BIF. Cela date du temps de la colonisation. Aujourd’hui, cent mille BIF c’est à peu près 30$. Mais imaginez-vous condamner quelqu’un à passer six mois en prison pour une dette de 30$. Cela dépasse l’entendement. Or, les escrocs peuvent escroquer beaucoup d’argent. Il y en a ceux qui peuvent escroquer 100 millions, 200 millions, 300 millions. Ça reste une dette civile. Si on calcule six mois par tranche de 100 mille BIF, il y a ceux qui sont condamnés à 400 ans, 500 ans, 700 ans. Bref, des personnes qui sont condamnées à perpétuité véritablement pour des dettes civiles. »

Pour Me Segatwa, ces lois sont dépassées et devraient être révisées car elles contredisent les conventions internationales.